La gente del Pollino a Policoro nel 1° Cinquantennio del 1900

Molta gente del Pollino svernava nel feudo di Policoro, appartenuto alla famiglia dei Principi Gerace. Il feudo Fu acquistato il 2 Maggio 1893 dal barone Luigi Berlingieri di Crotone per 3.400.000 lire e fu poi ceduto al nipote Giulio Berlingieri.

Al centro del feudo c’era il Palazzo baronale costruito nell’ anno 1000 come fortezza; dal 1600 fu utilizzato come monastero dai gesuiti, dalla seconda metà del 1700, scacciati i gesuiti dal re Ferdinando di Borbone, divenne una residenza nobiliare.

La nostra gente svernava nel feudo di Policoro, dato in fitto alla società Padula di Moliterno e soci , che dava impiego a centinaia di salariati fissi, di braccianti agricoli, di massari, di bovari.

La miseria era endemica nell’alta valle del Frido, le due grandi guerre, le pandemie di influenza Spagnola (1918-1920) e di quella asiatica (1956-1958), i grandi flussi migratori transoceanici erano la cartina al tornasole di un mondo alla deriva, in cui anche i bisogni vitali, elementari erano diventati endemici, specialmente nelle nostre piccole realtà rurali, La nascente industria era concentrata al Nord, molto lontana dalla nostra terra. Gran parte della nostra gente, da Conocchielle, da Voscari, da Mezzana, da Torre,… migrava ciclicamente, nella stagione invernale, verso la Marina di Sibari o di Policoro, verso Tursi. La famiglia di mia madre ha vissuto questa realtà, ed ha raccontato al sottoscritto la esperienza vissuta presso il feudo del Barone Berlingieri. Quella di mio padre, famiglia di calzolai e di piccoli commercianti, ha avuto la forza e la possibilità di sopravvivere a Conocchielle in quegli anni difficili. Solo mio nonno Biagio, dal 1922 al 1925 fu costretto ad emigrare in Brasile, a Rio de Janeiro.

Il Caporalato

La manodopera, specialmente quella femminile, era controllata dal caporale[1], persona che reclutava abusivamente nelle campagne i braccianti, scavalcando le giovani organizzazioni sindacali e ignorando le tariffe retributive di categoria, le norme sulla sicurezza e sull’orario di lavoro. Il caporale si poneva a capo di squadre di braccianti, che non avevano nessun potere negoziale nei suoi confronti e verso il padrone, che sapeva ed approvava quella equivoca e parassita intermediazione.

La paga giornaliera su cui faceva sistematicamente la cresta, l’orario di lavoro, non erano negoziabili, erano imposti, e non mancavano episodi di vessazione e di ricatto.

Ricordava mia nonna, Rosa Fiore, che rischiò di partorire per strada la figlia Palmina, perché l’era stato negato, in preda alle doglie, il permesso di abbandonare anticipatamente il luogo di lavoro.

La intermediazione dei Caporali era un balzello gravoso sulle spalle della povera gente, che a stento riusciva a sopravvivere alla durezza di quella condizione, si era al limite dello sfruttamento puro. Questi venivano pagati dal Barone ed erano persona di sua fiducia, organizzavano il lavoro giornaliero, coordinavano e sfruttavano la manodopera

Rari erano i caporali onesti che svolgevano il loro lavoro con correttezza e professionalità e non vessavano i braccianti: Cumpa Arturo, ricordava mia nonna, era uno di questi

C’era l’elusione completa delle norme sul lavoro, sulla previdenza, sugli infortuni. Il piano di lavoro giornaliero, ogni mattina, veniva recapitato, da una persona di fiducia del barone, al caporale, che lo comunicava ai braccianti.

La giornata lavorativa iniziava all’alba e finiva al tramonto, a mezzogiorno si consumava nell’anta[2] un pasto frugale a base di pane. Il pane era l’alimento base che si accompagnava, a seconda della disponibilità del giorno, allo zucchero che si spolverava sul pane bagnato, alle patate fritte, alle rape selvatiche sfritte, alle olive, alle sarache,[3] al formaggio.

L’acqua era portata con barili di legno dalle acquaiole e riversata in una botte. La rapa veniva coltivata su larga scala e diventava cibo per gli animali, ai braccianti era consentito raccogliere solo quella selvatica.

A sera con un coltello veniva segnata dal caporale la giornata lavorativa sulla “tagghia“, un pezzo di legno diviso longitudinalmente in due metà e piegato ad arco da una cordicella. Dopo la segnatura, una metà della tagghia andava al caporale, l’altra metà veniva portata a casa dal bracciante, alla fine del mese le due metà venivano riunite per la conta delle giornate, che corrispondevano ai segni lasciati sul pezzo di legno dal coltello.

La paga mensile era in denaro ed in alimenti. Ogni persona guadagnava mediamente al mese 5-6 kg di pasta sfusa, un litro di olio, uno stoppello[4] di fave, mezzo tomolo di grano e poche lire. Anche i prodotti oggetto della paga mensile venivano segnati sulla tagghia.

Nel feudo i braccianti seminavano, mondavano il grano ed altri cereali, coltivavano gli agrumi, raccoglievano e trasformavano in olio le olive, seminavano e diradavano la barbabietola da zucchero, tagliavano la legna dei boschi, pulivano il podere dai rovi… I massari accudivano le bestie, le mungevano e producevano formaggi; esperti casari facevano un’ottima mozzarella di bufala.

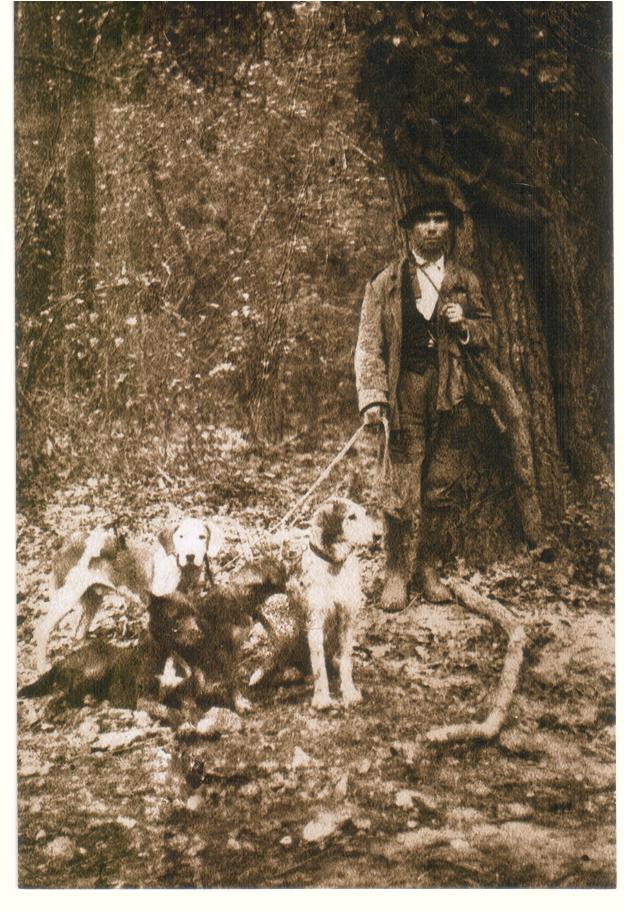

Gli uomini venivano usati anche come bacchettieri, assieme ai cani, nelle battute di caccia (foto a dx il Bacchettiere Giuseppe Oliveto “Turriano”, anno 1936/37). La vita era difficile nell’agro di Policoro, finita la giornata di gravoso lavoro, ci si ritirava nei casoni e nelle casedde, miseri ed angusti alloggi plurifamiliari, senza servizi e con scarsa igiene, privi del necessario, concessi dal barone a braccianti e massari bisognosi di tutto.

Il casone era un ambiente unico formato da uno stanzone e da un grande camino aperto da tutti i lati, sorretto da colonne. Accoglieva 4–5 famiglie numerose che vivevano in promiscuità. Di notte i letti delle donne venivano protetti, quando era possibile, da pezzi di stoffa posti a mo’ di tenda. Le famiglie dividevano per cucinare e per riscaldarsi l’unico focolaio disponibile nel casone. Sotto i letti trovavano alloggio, di notte, le galline.

Nelle casedde l’ambiente unico con camino era più piccolo e vi alloggiavano le famiglie meno numerose, le condizioni di vita erano le stesse, se non peggiori di quelle esistenti nei casoni.

Solo alla famiglia del caporale veniva concessa una casedda singola. Le donne incinte lavoravano fino al momento delle doglie, e assieme agli uomini assicuravano con le loro braccia la sopravvivenza della propria famiglia e la ricchezza del barone che si divertiva con la caccia al cinghiale, ai cervi, ad allevare e preparare alle gare i cavalli della sua scuderia

Il Barone aveva una passione sfrenata per la caccia, specialmente per quella al cinghiale e curava personalmente, anche, i preziosi cani, che trasferiva d’estate, per sottrarli alla canicola della pianura, nei freschi boschi della Sila.

Il barone Berlingieri utilizzava come riserva di caccia l’area del Bosco Pantano di Policoro, che è un bosco fluviale attraversato dal Fiume Sinni che sfocia nel Golfo di Taranto. Era quella un’area acquitrinosa, umida, ricca di legname e di fauna selvatica (cinghiali, cervi, volpi, lepri) che i nobili, ospiti del barone, provenienti da tutta Italia, cacciavano per diletto. Dal 1999 il Bosco Pantano è una riserva naturale orientata, un’area protetta sotto il controllo del wwf.

Il barone risiedeva nel suo feudo da Gennaio ad Aprile, per il resto dell’anno abitava a Milano.

La riforma agraria del 1950 investì tutto il latifondo dell’agro di Policoro e perfino il bosco Pantano e distrusse per sempre quel mondo medioevale di immeritati privilegi: 8000 ettari di latifondo furono espropriati al barone Giulio Berlingieri, 3000 ettari al barone Giuseppe Federici di Scanzano .

- I Berlingieri oggi, Giugno 2006 (notizie fornite dal dr. Parciante di Policoro):

- E’ rimasta soltanto una pronipote del Barone, campionessa olimpionica di nuoto, sposata con il conte Leopardi, pronipote del poeta, e grosso produttore, nelle colline di Recanati, di vini pregiati. Il Castello baronale di Policoro è stato venduto alla famiglia Ferrara, attualmente al suo interno c’è un ristorante. Resta ancora di proprietà della contessa Berlingieri il Castello di S. Basilio a Tinchi, nel comune di Pisticci, che viene usato per ricevimenti, matrimoni, ecc.

- Recoleta

- Frazione di Scanzano, era un’altra meta per svernare, c’è tuttora una residenza nobiliare, segno di un passato importante. Il palazzo baronale, oggi Giugno 2006, è di proprietà della famiglia D’Amico ed è abitato dal dr Andrea D’amico.

- 3°Cavone

- Territorio alla foce del fiume Cavone, nel comune di Pisticci, era fino agli anni 40-50 una zona di endemia malarica, c’era un vecchio ponte di legno costruito da Mussolini, che di notte era il luogo di lavoro delle prostitute. Anche in quelle zone paludose arrivava d’inverno la gente del Pollino. Il fiume Cavone è a carattere torrentizio e sfocia nel golfo di Taranto, oggi è un fiume con poca portata di acqua, con l’alveo adornato ed occupato da oleandri multicolori, da canneti e da bassi arbusti bruciati dalla canicola. Negli ultimi anni si è registrata una moria di pesci, da mettere in relazione al probabile inquinamento delle sue acque.

[1] Definizione presa dal Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli

[2] Luogo di lavoro agricolo, all’aperto, dove si lavorava e si pranzava

[3] Sarde in salamoia

[4] Sottomultiplo del mezzotomolo